Black walls matter (and pink hair too).

I profili social si dipingono di nero per protesta contro il razzismo. Ma ci sono anche metodi più inaspettati per lanciare messaggi sociali (e per comunicare in generale). Qui parliamo di suprematisti russi, suprematisti bianchi e pop coreano. Ma cominciamo da un muro nero. Non da un “social media wall” ma di un muro vero e proprio, in centro a Bologna.

“Spazio a disposizione dei writers”, dice il cartello. Sotto la scritta c’è un grande pannello nero. È il retro di un negozio, un punto vendita in franchising che sfrutta il suo spazio esterno per combattere il “vandalismo grafico” nelle vie dello shopping. Ma in modo friendly. Il messaggio è: “Ragazzi, non fate tag in giro, qui c’è un bello spazio tutto per voi. Potevamo metterci i nostri poster e invece ve lo lasciamo a disposizione. Visto che buoni? Fate i bravi anche voi.” Risultato?

Parete nera intonsa. Più nera del “Quadrato nero” di Kazimir Malevich, il suprematista russo. Due metri più in là, il solito intrico di tag illeggibili. A sfregio. Perché? Il brand ha tentato un’operazione “alternativa”, strizzando l’occhio al target giovanile. Ma il target a cui era rivolto il messaggio è “trasgressivo”, quindi non apprezza il messaggio conciliante. Specie se viene dall’alto del marketing. E quindi lo punisce, facendo esattamente il contrario: “Volevate un tocco di streetstyle? A gratis? Tie’.”

Se i manager del punto vendita volevano dei graffiti, avrebbero fatto meglio a piazzare sopra il loro muro nero un bel divieto. Si chiama “psicologia inversa”, la pubblicità la usa da anni. Rubiamo una definizione: “Il metodo per portare qualcuno a fare ciò che si vuole, dichiarando di non volerlo o di volere qualcos’altro.” Naturalmente, non è così meccanico: ci vuole un legame con il brand e i suoi valori. Ecco perché sopra queste righe non c’è scritto “Non leggete questo post”. Questa è una piccola storia, rispetto clamore degli eventi che incendiano l’America. Ma attenzione a non sottovalutare il proprio target e il suo desiderio di disobbedire, le potenzialità di una community e la forza di un’idea sorprendente. Il che ci porta al pop coreano.

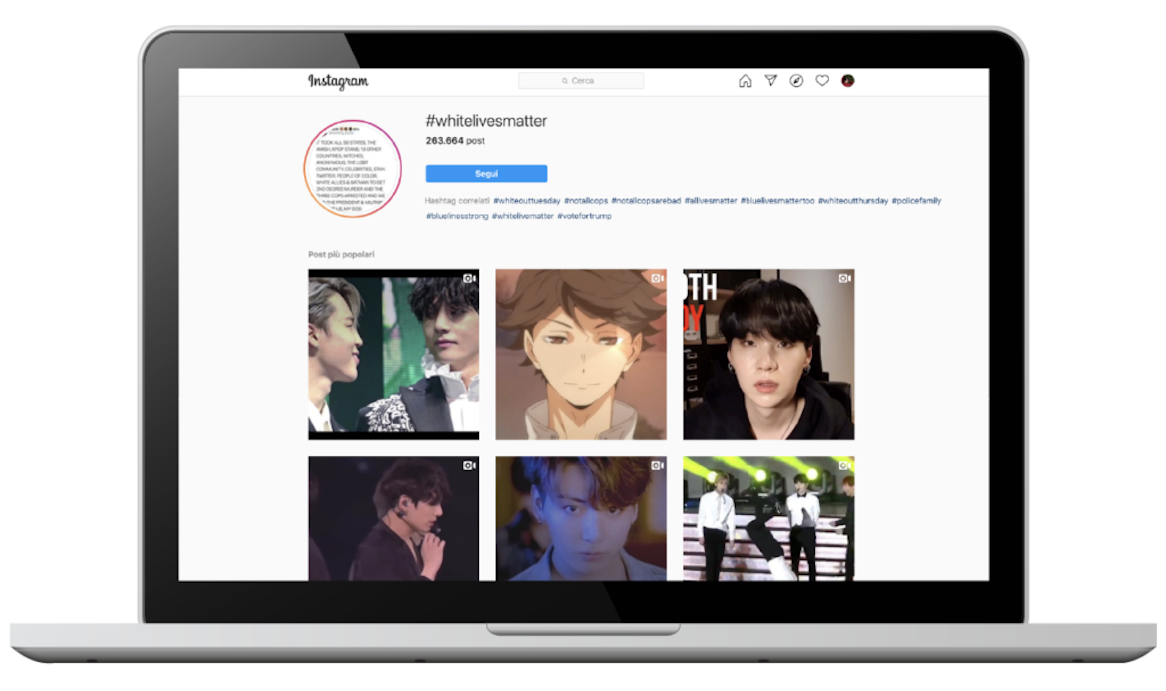

Dopo lo shock per l’uccisione di George Floyd e la diffusione mondiale dei vari #Icantbreath, #blacklivesmatter ecc. i conservatori trumpiani lanciano la loro controffensiva mediatica con hashtag tipo “white lives matter”. Ma cosa trova chi li cerca su Instagram o Twitter? Un mare di capelli rosa, cosplay di Sailor Moon e canzoncine con l’autotune.

Cos’è successo? Negli USA i fan delle boy/girl band coreane costituiscono una community web molto ampia. Unita non solo dall’amore per il cosiddetto k-pop ma – sorpresa! – anche dall’antirazzismo. Ed ecco che migliaia di ragazze e ragazzi rimescolano le carte: non si limitano a postare muri neri, ma si impossessano degli hashtag dei nazisti dell’Illinois e li usano per contrassegnare foto, meme e video con i loro idoli teenager, in una gigantesca operazione di sabotaggio mediatico. Teenager di seconda generazione 1, haters 0.

Questi due aneddoti, nella loro diversità di contesto e dimensione, hanno molto da dire a chi si occupa di creatività. Anche se non riguardano direttamente un progetto di comunicazione. D’altra parte, l’hackeraggio dei media e il community building sono due nostre passioni da sempre.